成年後見制度とは・・

- 近頃、お父さんの様子おかしい、もしかして認知症かも?

- 年をとって昔よりも記憶力・思考能力が衰え、日常生活に差し支えが・・・

- 不動産の売却や施設の入所契約など、出来る自信がないなぁ

加齢や病気など、ご自身や大切な方の判断能力に不安がある、そろそろ不安になってきた。

そんな時、ご本人の判断能力を補うため、援助する制度、それが成年後見制度です。

こんなときに成年後見人が必要になります!

- 母の不動産を売ろうと思ったら、司法書士に後見人を付けないとダメと言われた!

- 父の預金の払出しをしようとしたら、銀行に後見人を付けないとダメと言われた!

- 保険金の請求をしようと思ったら、保険会社から後見人を付けるように言われた!

- 遺産分割協議を進めたいのに、相続人に認知症の方がいて進まない!

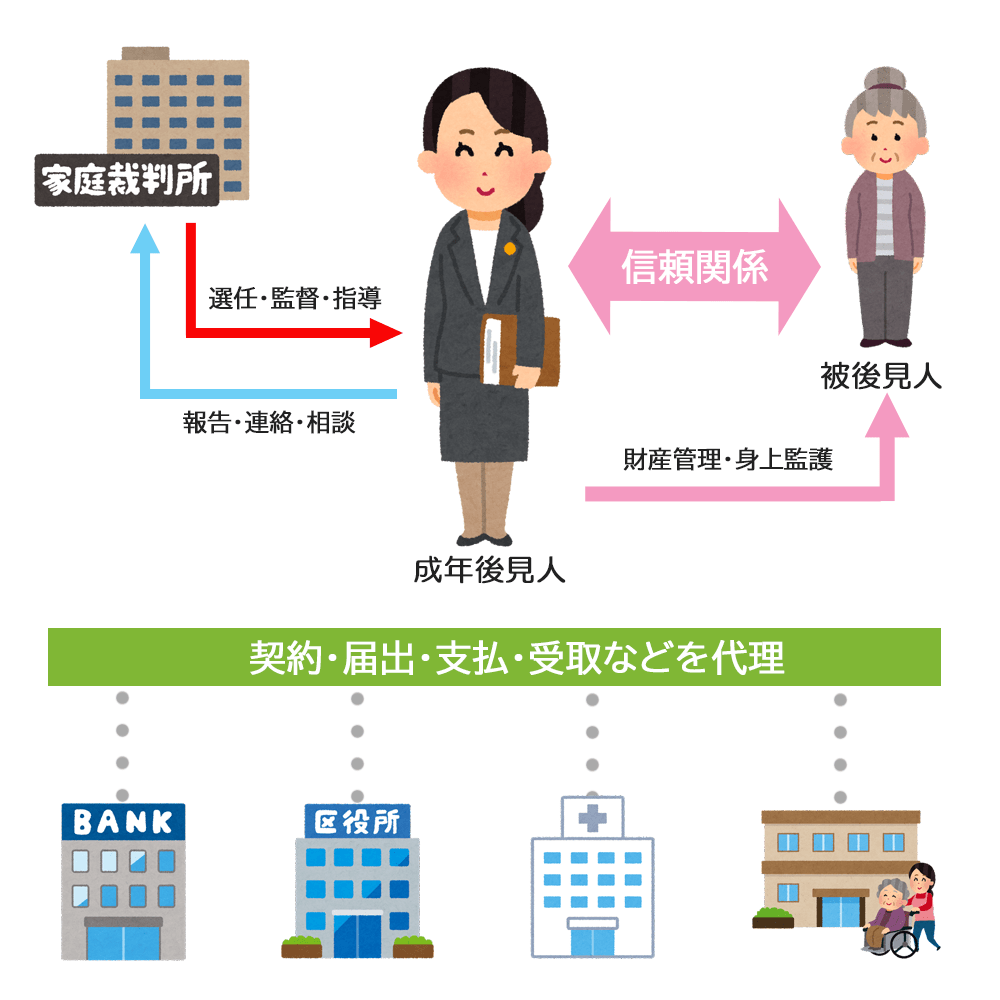

成年後見制度は、本人の権利を守るための制度。

上の例のような本人の重要な権利に関する判断が必要なケースでは、ご本人のしっかりとした意思に基づく判断が必要になるため、ご本人の判断能力があやふやな状態では、手続を進めることが出来ません。

このような時に、ご本人の権利を守るために選任されるのが、成年後見人。

家庭裁判所から選任された成年後見人は、

- 成年被後見人の財産の管理(預貯金の払出し、保険金の受取りなど)や、

- 身上の監護(介護保険の申請や施設の入所契約など)を通じ、

成年被後見人の日常生活を法律面でサポートします。

こんな時は、お気軽に塚本司法書士事務所までご連絡下さい!

- 成年後見についてもっと詳しく知りたい!

- 成年後見制度を利用したい!

- 成年後見制度を利用できるか教えて欲しい!

- 成年後見人になってくれる専門家を探している!

当事務所の司法書士2名は、現在(令和5年12月)合わせて10名を超える方々の後見人等(保佐人・補助人・監督人等含む)へ就任しており、現場でつちかった経験で、成年後見でお悩みの方々をサポートさせて頂きます。

成年後見制度はこんな時にも利用されています。

成年後見制度=認知症のようなイメージがありますが、認知症だけではなく、下記のような場合にも利用されています。

- 脳機能障害

- 統合失調症

- 自閉症

など、病気による判断能力の低下だけではなく、

- 寝たきりで外出が難しい

- 財産管理に自信がない

などの場合でも、医師に、判断能力の面で「後見・保佐・補助相当である」と診断されれば、申立て、利用が可能です。

成年後見制度は、イメージよりも、身近で利用しやすい制度です。

成年後見制度を利用すると・・・

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。では、実際に利用すると何が、どう変わるのでしょうか?

成年後見制度では、判断能力が衰えた方に対して、援助を行う人(後見人・保佐人・補助人)を選んで、ご本人を保護する仕組みになっています。申立てに際しては、「この人を後見人に選んでもらいたい」と、後見人等の候補者をあらかじめ決めて申立てすることができます。

また、適当な候補者が見当たらない場合には、裁判所に選んでもらうこともできます。

身内の方が後見人になれるのか?

身内の方を後見人の候補者として申立てた場合、希望どおりに身内の方が後見人に選任されたケースでは、後見人がそれまでもご本人の生活のサポートを継続しておこなっていたケースが多いため、日常の後見人の活動、仕事としてあまり変化はないと感じられるようです。ただし、

- 家庭裁判所への報告という事務作業が増える

- 身内であっても後見人として責任が重大になる

- きちんとした財産の分別を求められる

など、後見人に就任される方の負担が増えることは間違いありません。また、

- 被後見人が多額の財産をお持ちの場合や、

- 不動産の売却や裁判などの法的手続が必要な場合、

など、予定されている後見人の仕事の内容により、後見監督人が選任されるケースもあります。

第三者が後見人に選任されるケース

後見人の候補者を立てなかった場合や、候補者が後見人に選任されなかった場合には、裁判所が選んだ第三者が後見人になります。

そのような場合には、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家が後見人に選任されます。

第三者が後見人になるケースでは、ご本人の生活に新たな第三者である後見人が深くかかわっていくことになり、見知らぬ第三者が、後見人としてさまざまな形でご本人をサポート、関与しますので、戸惑うこともあるかも知れません。

ご本人・ご家族・後見人等はお互いに信頼関係を築いていくことが大切です。

余談ですが・・・・やはり、人間ですので、合う合わない、相性はあります。

信頼関係が築けない・保てないでは、しんどい思いをすると思います。

候補者がいない場合には、お近くの司法書士や弁護士などに相談してみて、成年後見人の候補者になってもらった方が、ハズレは少ないかも知れません。

弁護士・司法書士などの法律家が後見人に就任するケースで、親族がお近くに居られるケースでは、後見人の業務は、財産管理などの法的手続が主な仕事となり、いわゆる日常生活への関与は必要最低限になるケースが多いと思われます。

したがって、ご本人様の身上監護の部分については、親族の方・施設の方が中心となって、ご本人様をサポートすることになります。

成年後見制度(後見・保佐・補助)の違い

成年後見制度は、ご本人の判断能力はどのぐらいか?第三者のサポートがどのくらい必要か?のの程度によって、後見・保佐・補助の3つの類型に分類されます。

後見

判断能力がゼロまたはゼロに近い状態

保佐

一応の判断能力はあるが、一般の人よりはかなり劣っている状態。

補助

判断能力に少し不安を感じることがでてきたような状態。

後見・保佐・補助の類型は、医師の診断・鑑定を元に、裁判所によって決められ、類型に応じてそれぞれ、後見人・保佐人・補助人が選任されます。

後見人等が行うサポートの内容、権限(代理権・同意権・取消権)は類型によって違いがあります。

代理権とは

ご本人に代わって契約や手続きを行うことができる権限です。代理権の範囲内の行為については、後見人等が判断し、ご本人に代わって契約等の行為を行います。

同意権・取消権とは

保佐・補助の申立てにあたっては、上記の「代わりにしてもらう行為」と、「一緒に考えてもらう方がいいな」と思う行為を選びます。

ある行為については代理権、ある行為については同意権・取消権と、ご本人の希望に沿って、権限が付与されます。

同意権が付与された行為については、保佐人・補助人に「一緒に考えてもらう必要がある」ので、同意を得ないでしてしまった行為を、取り消すことができます。つまり、同意権と取消権はセットになります。

何を取り消せるの?

同意権・取消権の対象となる行為は基本的に以下のとおり定められています。

- 元本を領収し、又は利用すること。

- 借財又は保証をすること。

- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

- 訴訟行為をすること。

- 贈与、和解又は仲裁合意をすること。

- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

- 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

- 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

この代理、同意、取り消しについては、非常に難しいと思いますが、少々乱暴な説明になりますが、

成年後見は、1~9のフルコース。

保佐は、基本1~9は同意権。3と8は、代理権にアップグレード。

補助は、4と5を単品で代理権つけて、3と8は同意権だけで

のようなイメージです。

実務上、ご本人さんに私たちがお会いできる時間は限られていますので、こんな元気な方が後見相当?と感じることがありますし、その逆の場合もあります。

また、代理権・同意権の選択により、「後見に近い保佐」「補助に近い保佐」など、利用方法にも柔軟な部分もあります。

不安に思われている・後見制度の利用を検討している場合には、専門家への相談・医師の診断を受けてみることをお勧めします。

成年後見人は、どんなことをしてくれるの?

成年後見人の仕事として、大きく2つに分けると、財産管理業務と身上監護業務(しんじょうかんごぎょうむ)があります。

ご本人の生活面でのサポートに関する仕事、それを身上監護業務・療養看護業務と呼んでいます。

身上監護業務

「身上監護」「療養看護」 あまり耳にしない言葉ですが、身上監護業務として後見人は次のようなサポートを行います。

- 施設の入退所契約・施設での処遇の監視

- ヘルパー・訪問看護・デイサービス等の介護サービスの申込み手続等

- 入退院など医療に関する手続

- 介護認定や障害者認定の申請手続

実際の日常生活上の事実行為(買い物や通院の付き添い等)については、親族の方や施設の方々が中心となって、ご本人を支えて頂くことになりますが、日常の暮らしの中で必要となる手続・契約等を行うことも後見人の重要な仕事です。

財産管理業務

成年後見人に就任すると、ご本人の財産を管理する立場になります。

財産管理業務として、成年後見人は次のような仕事をします。

- 収入の管理

- 年金・恩給・還付金などの受取り

- 投資信託の受け取り

- 支出の管理

- 生活費(施設利用料や水光熱費・医療費など)の支払い

日常的な財産管理業務としては、ご本人に代わって預貯金や現金を管理します。

ご本人の希望を尊重しながら、収支のバランスを考え、安心な暮らしを継続して頂けるよう、財産を管理していきます。

- 不動産の処分・売却

- 遺産分割協議

- 保険金の請求

- 裁判の提起・示談交渉等

日常的な支出や収入に関する財産管理業務以外にも、不動産の処分・売却が必要な場合や、保険金の請求などの特別な財産管理業務も行います。

実際には、これら特別な財産管理業務が必要で成年後見制度利用の申立てがなされるケースが多いようです。このようなむずかしい法的な事務手続が予定されている場合には、弁護士、司法書士等の専門職が後見人に選任されることが多くなります。

成年後見制度利用申立の準備

成年後見制度の利用は、家庭裁判所への申し立てからはじまります。

その申立てには(一般的なケース)主に、以下のものが必要になります。

- 医師の診断書、鑑定についてのおたずね(後見用の書式)

- ご本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書

- 申立人の戸籍謄本

- 候補者の住民票

- ご本人の財産を証する書面(通帳・保険証券・不動産の登記事項証明書等)

- ご本人の収入・支出を証する書面(年金額通知書・医療費領収書等)

- 健康状態を証する書面(介護保険証書・障害者手帳等)

- 親族の同意書

成年後見の利用には、まず、主治医に相談し、成年後見制度利用のための診断書を取得して下さい。

親族と疎遠になっている、後見制度利用に反対されている親族がいるなど、親族の同意書の取得が難しいケースでも、きちんと事情を申し立てることで、成年後見制度を利用出来るケースもあります。あきらめずにご相談下さい。

また、戸籍謄本など、代行取得可能の書類は、ご希望に応じて取得させて頂くことが可能です。

成年後見制度利用申立の流れ

成年後見手続の申立てのおおまかな流れは、次のようになります。

- まずはご相談

お電話、メールフォームでご相談、お問い合わせ下さい。

- 相談・面談・ご契約

成年後見制度や申立てについて、具体的な事案に沿って、必要な書類や費用、スケジュール等を説明します。

- 必要書類の作成、収集

ご依頼者にも協力頂き、必要書類を収集・作成します。

平均的な準備期間は、1ヶ月程度です。 - 申立書類の提出

申立ての準備が整い次第、裁判所へ申立ての予約を行います。

裁判所の混雑の度合いにも左右されますが、2~3ヶ月程度待たされるケースがあります。

また、緊急性の高い事案などでは、短縮して頂ける場合もあります。 - 裁判所の調査

裁判所や施設、病院などで、裁判所の調査官との面談が行われます。

調査官は、申立人・ご本人・候補者に制度の説明や、申立てに至る詳細な事情等を聞き取ります。 - 後見・保佐・補助開始の審判

申立て書類や面談調査の内容について、裁判官による審査が行われ、審判が出されます。

- 後見手続の利用開始

審判後、2週間の期間を経て、審判が確定し、成年後見手続の利用が開始されます。

申し立てのご相談から、実際に後見人等が活動できるまでには、約4か月程度の期間が必要です。

申立てから手続の利用までの流れは以上のとおりですが、事案によって緊急性を要する場合があります。

「一刻を争う」ような場合には、「審判前の保全処分の申立て」を行うことである程度対応が可能ですが、やはり、一定の期間が必要となりますので、お早めにご相談されることをお勧めします。

申し立てができる人、できない人

後見手続を利用にあたっては、誰かが裁判所に利用の申立てをしなければなりません。

では、誰が申し立てをすればいいのでしょうか?

- 本人

- 配偶者

- 四親等内の親族

- 未成年後見人

- 未成年後見監督人

- 保佐人

- 保佐監督人

- 補助人

- 補助監督人

- 検察官

4番以降の専門家については、成年後見制度についてよく理解されているので申立てに戸惑うことはないでしょう。

ここでは、1~3の本人・配偶者・4親等以内の親族の方が申立される場合について解説します。

本人が申し立て

判断能力がほとんどゼロに近い状態のご本人が成年後見制度の申立てを出来るのか?

法律では、後見という一番重度な症状に該当する類型であっても、本人が申立て出来ると規定されています。しかし、判断能力がゼロに近い状況での本人申立ては出来ないと考えられます。

判断能力がある程度ある場合、つまり、保佐・補助相当であれば、申立て可能です。

当事務所でも、後見開始申立ての本人申立て依頼は、その他の親族等に申立人になって頂いています。

配偶者

ご本人の配偶者(夫・妻)からの申立てについては、よくあるケースです。特に問題となることは考えられません。

なお、内縁の夫・妻からの申立ては認められていません。

4親等以内の親族

4親等以内の親族は申立てできます。

実はこの4親等以内の親族は意外とひろい範囲になります。

血のつながりがある血族「兄弟姉妹(2親等)、おじ・おば(3親等)、いとこ(4親等)」はイメージしやすいのですが、配偶者の兄弟姉妹(2親等)、配偶者のおいめい(3親等)などの姻族でも申立人になることが出来ます。

申立する人がいない

近しい人のために、成年後見制度を利用したいと思っても、上記の内縁の妻の方のように、申立人になれない場合があります。

しかし、そのような場合でも、諦めることはありません。老人福祉法などにより、行政による申立てが可能な場合もあります。ただし、市長申立ては、非常に期間を要することになるなど、課題もあります。

任意後見・法定後見

成年後見制度は、法定後見・任意後見の2つの種類があります。

大きな特徴としては、以下のとおりです。

判断能力が低下した後に利用される。

後見人は裁判所が選びます。(候補者は選べます)

判断能力が低下する前に契約を行う。

後見人はご自身が信頼している方を事前に選べる。

その他、2つの後見制度の違いは次のとおりです。

法定後見

法定後見の場合、後見人等になる人は、裁判所が選びます。

候補者を立てることは可能ですが、必ずしもご本人や申立人が希望する人が選ばれるわけではありません。

後見人等は、法律に従って後見事務を行い、裁判所に対して後見事務について定期的に報告義務があり、裁判所から直接的なチェックを受けていることになります。

したがって、後見人による不正が起こりにくい。法定後見のメリットと言えるでしょう。

万が一、ご本人が、後見人等の同意なく重要な財産行為(たとえば、高額なふとんの購入の契約)をしても後見人等がその財産行為を取り消すことが可能です。この点も任意後見と比較し、メリットと言えます。

任意後見

あらかじめ、元気なあいだ、判断能力がある間に、任意後見人となってもらいたい人と後見事務の内容について契約(任意後見契約)をします。任意後見の契約内容には、ご本人のご希望・意思を反映させることができます。

「ご本人が選んだ信頼できる方に、後見業務を頼める」

この点が法定後見では実現できない、任意後見のメリットです。

任意後見契約の効力は、ご本人の判断能力が不十分になってから発生し、任意後見人候補者が裁判所へ申立てすることにより、実際の任意後見事務が開始します。

任意後見の開始(発効といいます)と同時に、裁判所が選んだ任意後見監督人が任意後見人の事務をチェックします。

万が一、ご本人が、任意後見人の同意なく重要な財産行為(たとえば、不動産の売却)をしてしまった場合は、その財産行為は有効となってしまいます。この点では、後見人の権限に差があります。

法定後見・任意後見の違い

| 法定後見 | 任意後見 | |

| 候補者選定 | 候補者が選ばれるとは限らない | 本人の希望 |

| 監督機関 | 家庭裁判所 |

任意後見監督人 (裁判所が選ぶ司法書士等) |

| 後見人の権限 | 取消権がある | 取消権が無い |

任意後見制度は、ご本人の希望や意思が反映されるメリットがありますが、制度設計に欠点があり(私見ですが)、悪用の懸念があると考えます。

任意後見契約に付随した契約として、任意代理契約、死後事務委任契約など、さまざまな契約を締結させ、法外な報酬を定めるなどの事例もあり、慎重な検討が必要です。

後見制度は「ご本人を保護する」ことが目的のひとつです。「任意後見契約で悪徳商法などからご本人を保護できます!」などと宣伝されています。しかし、任意後見制度じたいを商品として、悪徳商法さながらの価格で売却しているような事案があり、これからも増えていくことが予想されます。

くれぐれも、任意後見制度の利用の際には、慎重にご検討頂くようお願い致します。

成年後見人による不正事案も度々報道されてはいますが、法定後見の場合の裁判所が選任する後見人等は、弁護士・司法書士等の専門家で、裁判所からのチェック機能も働き、報酬も裁判所が決定するため、任意後見制度と比べると不正が行われにくい制度です。

成年後見制度の費用

類型(後見・保佐・補助)による加算等はありません。戸籍謄本・登記事項証明書等の取得にかかる実費は別途必要です。

申立てに関する相談・委任契約(上記料金)には以下の事務が含まれます。

- 成年後見制度についてのご相談

- 申立書の作成・提出

- 必要書類収集(戸籍謄本・登記事項証明書等)

- 裁判所への面談同行

申立に掛かる実費

成年後見申立にかかる実費は、概ね以下の通りです。類型(後見・保佐・補助)、裁判所の管轄などにより差がありますのでご了承ください。

申立てに関する費用は、申立人が負担しなければなりません。親族が申立人になる場合、親族のご負担になるケースが多いです。

本人の財産から支出することを認めてもらえる場合もありますが、なかなか裁判所には認めてもらえないことも多く、悩ましい問題です。

費用の捻出が難しい場合には、法律扶助(法テラス)が利用できる場合(要審査)もあります。